Eindrücke vom Kongress für zivilen Ungehorsam

„Don‘t Get Caught in a Bad Hotel!“ – mit diesem Aufruf auf den Lippen tanzen und singen elegant gekleidete Menschen in der Empfangshalle eines Hotels ihr Lied zu den Klängen eines Orchesters. Bei einer künstlerischen Intervention wollen LGBTIQ-AktivistInnen auf unterhaltsame Weise bei den BesucherInnen des Hotels ein Bewusstsein dafür schärfen, dass die Angestellten mehr Lohn und leistbare Gesundheitsversorgung fordern. Viele Menschen strömen gerade zur Pride Parade nach San Francisco und die AktivistInnen rufen zum Boykott des Hotels auf, da die Rechte der MitarbeiterInnen hier nicht respektiert werden.

„Don‘t Get Caught in a Bad Hotel!“ – mit diesem Aufruf auf den Lippen tanzen und singen elegant gekleidete Menschen in der Empfangshalle eines Hotels ihr Lied zu den Klängen eines Orchesters. Bei einer künstlerischen Intervention wollen LGBTIQ-AktivistInnen auf unterhaltsame Weise bei den BesucherInnen des Hotels ein Bewusstsein dafür schärfen, dass die Angestellten mehr Lohn und leistbare Gesundheitsversorgung fordern. Viele Menschen strömen gerade zur Pride Parade nach San Francisco und die AktivistInnen rufen zum Boykott des Hotels auf, da die Rechte der MitarbeiterInnen hier nicht respektiert werden.

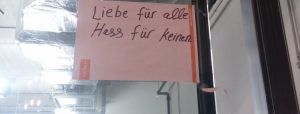

Kreative und bunte Aktionen wie diese wurden vom 6. bis 8.Oktober auf dem Kongress für zivilen Ungehorsam unter der Devise “Disobedience!” bei einer Video-Session gezeigt. Vielleicht wird die eine oder der andere von den BesucherInnen zu einer ähnlich spektakulären Aktion in der Zukunft inspiriert. Der Raum im Forum Stadtpark in Graz bot drei Tage lang reichlich Gelegenheit zur Weiterbildung, Diskussion, Austausch und Vernetzung auf dem Feld des zivilen Ungehorsams. Organisiert wurde die Veranstaltung von System Change Not Climate Change, einem Zusammenschluss von Menschen, die für die katastrophalen Folgen des Klimawandels sensibilisieren und durch Aktivitäten in der Öffentlichkeit einen Wandel zu einer ökologischen Politik erreichen wollen.

Im Gespräch mit Unsere Zeitung erklärt Peter*, einer der AktivistInnen, die den Kongress vorbereitet haben, dass die Idee dahinter gewesen ist, einen offenen Raum zu schaffen, wo interessierte Menschen gemeinsam reflektieren und mit vielfältigen Ansätzen miteinander in eine Diskussion treten können. Neben Inputs durch Vorträge und Diskussionen gibt es auch die Möglichkeit bei Workshops Erfahrungen aus konkreten Aktionen auszutauschen. Das gemeinsame Schauen von Filmen, bei denen Aktionen des zivilen Ungehorsams dokumentiert sind, soll zum Tätigwerden inspirieren. Unter den RednerInnen auf dem Podium finden sich Menschen mit unterschiedlichen theoretischen und praktischen Zugängen wie antirassistische AktivistInnen gegen Abschiebungen, UmweltverteidigerInnen gegen den Kohlebergbau und auch ForscherInnen, die ihre Erkenntnisse über die historische Dynamik von Bewegungen des zivilen Ungehorsams mit den Anwesenden teilen.

Rebellisch ausgelebte Demokratie

Es gibt genug Ja-Sager auf der Welt, es braucht unser Nein, bringt Emily Laquer von der Interventionistischen Linken ihre Botschaft bei der Podiumsdiskussion am Freitag auf den Punkt. Ziviler Ungehorsam als gemeinsames und offensives Überschreiten von Regeln kann je nach gesellschaftlichem Kontext verschiedene Gesichter annehmen. Wenn wie gerade erst im Fall von Katalonien die Abhaltung einer Abstimmung über die Unabhängigkeit für illegal erklärt wird, dann wird das trotzige Abgeben der eigenen Stimme zum legitimen Akt des Widerstandes. Wenn wie in Hamburg beim G20-Gipfel im vergangenen Sommer das Demonstrieren von der Polizei für illegal erklärt wird, dann ist es legitim, sich dem Verbot zu widersetzen und das eigene demokratische Recht auf der Straße zu verteidigen. Es geht also nach den Worten von Laquer darum, Demokratie rebellisch auszuleben, damit sie nicht verschwindet. Und ziviler Ungehorsam bietet dafür ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Trotz der Gefahr von brutaler Repression und Gewaltanwendung durch den Staat wie sie den Menschen in Katalonien und Hamburg massiv widerfahren ist, ist es wichtig, beim gemeinsamen Widerstand weniger Angst zu haben und sich mehr zu trauen – und vor allem aufeinander aufzupassen, so Laquer.

Ziviler Ungehorsam kann verschieden begründet werden. Während manche darin ein Mittel sehen, um Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft zu korrigieren, wird von anderen das System als Ganzes hinterfragt und werden etwa die Strukturen des Kapitalismus kritisch zur Debatte gestellt. Für Laquer lassen sich beide Zugänge miteinander verbinden. Die Erfahrung zeigt, dass AktivistInnen von bürgerlichen Medien oft als Radikale stigmatisiert und Aktionen und Ziele verzerrt dargestellt werden. Doch für Laquer ist das kein Grund, sich davon zu distanzieren, denn für viele geht es ja tatsächlich um eine fundamentale Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen und sie wünschen sich einen Wandel. Daher ist es sinnvoll, dies auch so zu benennen und danach zu handeln – denn es geht schließlich um Systemkritik.

Praktiken des Ungehorsams und öffentliche Meinung

„The only tired I was, was tired of giving in.“ (Rosa Parks)

Mitorganisator Peter wünscht sich, dass die Öffentlichkeit sich mehr für die Legitimität von Aktionen des zivilen Ungehorsams öffnet. Denn die Folgen, die uns bei fortgesetzter Untätigkeit etwa im Zusammenhang mit dem Klimawandel drohen, sind schlimm genug. Angesichts von steigendem Meeresspiegel und unterschiedlichen Phänomenen von extremen Wetterereignissen wie anhaltende Dürren und Wüstenbildung, besteht berechtigte Sorge, dass unser Planet eines Tages für nachfolgende Generationen größtenteils unbewohnbar sein könnte. Vor dieser Gefahr wird auch in der Wissenschaft eindringlich gewarnt. Bereits heute werden Millionen von Menschen durch die gehäuft auftretenden ökologischen Katastrophen aus ihrem Lebensumfeld gerissen und zur Flucht gezwungen. Für Peter ist es also ohne Zweifel angemessen, nicht nur mit Petitionen an die Politik zu appellieren, sondern einen Schritt weiter zu gehen und den eigenen Körper bei ungehorsamen Aktionen einzusetzen. Daher will man sich beim Kongress in Graz nicht nur auf die Ebene von Worten und Gedankenaustausch beschränken sondern es soll auch gleich zum aktiven Handeln angeregt werden, zB indem die TeilnehmerInnen im Rahmen eines Aktionstrainings verschiedene Praktiken des zivilen Ungehorsams ausprobieren.

Für die antirassistische Aktivistin Fanny Müller-Uri umfasst ziviler Ungehorsam vielfältige Aktionsformen, wie sie bei der Podiumsdiskussion erklärt – vom Aufbegehren gegen die Arbeit am Fließband über Blockaden von Abschiebungen und Widerstand gegen Naziaufmärsche bis zu massenhaften Aktionen wie bei den Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Jahr 2008. Es hängt von den Erfordernissen der konkreten Situation ab, welche Mittel angemessen erscheinen. Dabei geht es um die Sache – ziviler Ungehorsam soll kein Selbstzweck sein. Für Kontinuität von Aktionen braucht es organisatorische Strukturen. Müller-Uri hebt die Bedeutung der öffentlichen Meinung hervor, denn Aktionen sind umso wirksamer je mehr sie in die gesellschaftliche Breite gehen. Es stellt sich also die Frage, wie der Sex-Appeal und die Legitimität von Aktionen des zivilen Ungehorsams gesteigert werden können.

Dabei gibt Laquer zu bedenken, dass Menschen bei Protesten es nur teilweise selbst in der Hand haben, wie später über die Ereignisse gesprochen wird. Denn bürgerliche Medien pflegen bei der Berichterstattung über Proteste gerne einen Umgang, bei dem Diskreditierung und Angstmache eine Rolle spielen und bestimmte Stimmungen geschürt werden. So erzählt Laquer, dass bei Ende Gelände zuerst ein großes Medieninteresse vorhanden war – doch als sich die Erwartungen nach Auflagensteigerung durch abenteuerliche Szenen und Randale nicht erfüllten, reisten die Medien bereits nach einem Tag wieder ab.

Ungehorsame Geschichte

„Historically, the most terrible things – war, genocide and slavery – have resulted not from disobedience, but from obedience.“ (Howard Zinn on war, 2011)

In historischer Hinsicht ist ziviler Ungehorsam besonders mit der US-amerikanischen Civil Rights Bewegung verknüpft. Bei Martin Luther King Junior erweiterte sich der Kampf gegen den Rassismus um das Engagement für soziale Rechte. Der Theologe Kurt Remele teilt bei der Podiumsdiskussion sein Wissen, das er bei der Forschung über den zivilen Ungehorsam in der katholischen Linken in den USA gesammelt hat. In seiner im Gefängnis verfassten und 1849 veröffentlichten Schrift gegen die Sklaverei warf Henry David Thoreau den Begriff des zivilen Ungehorsams zum ersten Mal auf. Thoreau verstand darunter noch eine individuelle Handlungsweise. Martin Luther King Junior, der Thoreaus Schrift gelesen hatte, sah eine Verantwortlichkeit der BürgerInnen darin, ungerechte Gesetze zu übertreten. Später wandelte sich schließlich im Zuge des Civil Rights Movement der Begriff bei Rosa Parks und ihrer trotzigen Weigerung, im Bus aufzustehen und für weisse Fahrgäste den Platz frei zu machen, zum massenhaften zivilen Ungehorsam. Die Thematisierung der Anwendung bestimmter, umstrittener Methoden zog sich durch die Debatten der katholischen Linken in den USA während der Bewegung gegen den Krieg in Vietnam. So waren nicht alle mit dem konfrontativen Charakter bei manchen Aktionen einverstanden und befürchteten einen Abschreckungseffekt – etwa wenn DemonstrantInnen in Ämter eindrangen und die Einberufungsakten zur Armee mitnahmen und dann öffentlich verbrannten. Für andere wiederum war gerade dieser Aspekt der Konfrontation erst recht der Anlass um selbst aktiv zu werden. Remele findet es jedenfalls wichtig, eine Konfrontation in Sachfragen zu suchen und nicht den politisch Andersgesinnten niederzumachen.

Der Historiker Leo Kühberger weist bei seinem Vortrag darauf hin, dass der kollektive und politische Charakter des zivilen Ungehorsams mitunter unterschlagen wird. Bei der kollektiven Verweigerungsaktion des Montgomery Bus Boycott von 1955 ging es nicht allein um eine symbolische Aktion in der Öffentlichkeit sondern auch ganz konkret darum, gemeinsam das Busunternehmen ökonomisch in die Knie zu zwingen. Und im Fall von Rosa Parks existierte eine öffentliche Wahrnehmung, dass ihre Weigerung, im Bus für weisse Fahrgäste Platz zu machen, damit zusammenhänge, dass sie nach einem harten Arbeitstag aus Müdigkeit nicht aufstehen wollte. Doch dabei fehlt der wesentliche Hinweis, dass Rosa Parks schon lange vorher als politische Aktivistin tätig und ihre Weigerung eine bewusste Entscheidung war. Zudem war Parks auch nicht die erste Person, die sich weigerte, sich von ihrem Platz zu erheben, denn das hatten andere vor ihr auch schon getan – aber sie hat mit ihrer Unmutshandlung eine Bewegung angestoßen.

Kollektive Verweigerung und sozialer Wandel

Kühberger macht deutlich, dass sich also in einem bestimmten Moment ein Akt des zivilen Ungehorsams verbreitern kann. Wann eine Handlung in kollektiven Protest umschlägt, lässt sich nicht vorausplanen – aber es macht Sinn, gemeinsam darüber zu reflektieren, warum dies in einer bestimmten Situation gelingt. Heute beteiligen sich mehr Menschen an massenhaftem zivilem Ungehorsam, zb bei Blockaden von Naziaufmärschen, weil die bürgerliche Gesellschaft sich in eine autoritäre Richtung entwickelt. Für Kühberger ist der partizipative Anspruch von zivilem Ungehorsam wichtig und er regt dazu an, sich zu überlegen, wie Aktionen zu gestalten sind, damit auch weniger politisierte Personen daran teilnehmen können. Um die Angst zu überwinden braucht es auf jeden Fall Kollektivität, so Kühberger.

Müller-Uri stellt fest, dass Praktiken des zivilen Ungehorsams nicht allein auf die politische Linke beschränkt bleiben. Das zeigt sich am Beispiel von kollektiven Aktionen ganzer Gemeinden wie im vorarlbergischen Alberschwende, wo breite Kreise der Bevölkerung sich gegen die drohende Abschiebung von Geflüchteten gewehrt und Menschen vor der Polizei versteckt haben. Vor den 1990er Jahren und dem Geplapper vom „Ende der Geschichte“ gab es noch eine Perspektive, mit der Menschen dazu bewegt wurden, auf die Straße zu gehen und für gesellschaftlichen Wandel zu kämpfen. Diese Perspektive, die Welt verändern zu können, scheint verloren gegangen zu sein, befürchtet Laquer. Von der Linken erhofft sie sich daher, dass das Versprechen nach Veränderung nicht den Rechten überlassen wird, sondern dass wieder stärker eine Perspektive für die Menschen eröffnet wird – denn Proteste haben eine Wirkung. Und so schickt Laquer ihre Botschaft vor den versammelten ZuhörerInnen in die Welt: „Worauf ihr gewartet habt, seid ihr – ihr seid die Veränderung.“

* Name vom Redakteur geändert

veröffentlicht am 24.11.2017 auf Unsere Zeitung

Nach einer politischen Feier zu Weihnachten 2014 erwacht Jolanda Spiess-Hegglin am darauf folgenden Morgen mit Schmerzen im Unterleib. Sie hat keine Erinnerung mehr daran, was an diesem Abend passiert ist. Es sollte sich herausstellen, dass ihr K.O.-Tropfen verabreicht wurden. DNA-Spuren von zwei Männern werden sicher gestellt, einer von ihnen ist Politiker bei der rechtsextremen Schweizer Volkspartei (SVP). Alles deutet darauf hin, dass Jolanda Spiess-Hegglin vergewaltigt wurde.

Nach einer politischen Feier zu Weihnachten 2014 erwacht Jolanda Spiess-Hegglin am darauf folgenden Morgen mit Schmerzen im Unterleib. Sie hat keine Erinnerung mehr daran, was an diesem Abend passiert ist. Es sollte sich herausstellen, dass ihr K.O.-Tropfen verabreicht wurden. DNA-Spuren von zwei Männern werden sicher gestellt, einer von ihnen ist Politiker bei der rechtsextremen Schweizer Volkspartei (SVP). Alles deutet darauf hin, dass Jolanda Spiess-Hegglin vergewaltigt wurde.